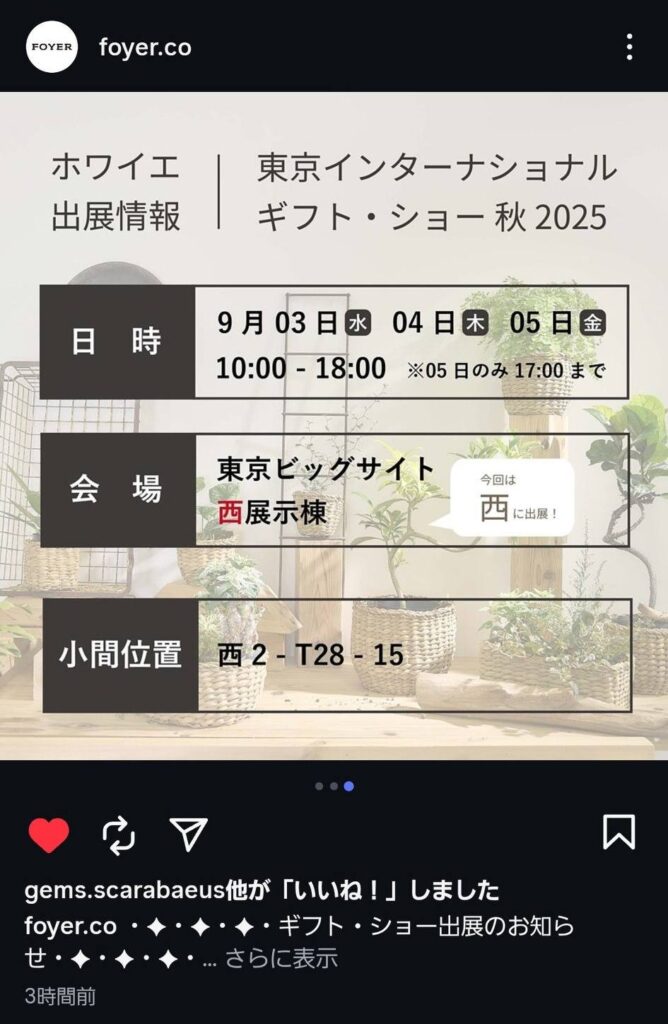

明日3日から東京ビックサイトでギフトショーが開催されます。

ホワイエのブースにて今回、能登の流木を紹介して頂けることになりました!

やっと能登のプロジェクトが日の目をみるときがやってきました!

8月22日に宝達志水のゲストハウスちりんの西夫妻が車で処理した流木を東京まで運び、大田市場を見学しました。

ビックサイトの西2-T28-15です。お時間のある方は是非お立ち寄りくださいね!

*************

輪島インスパイア・ベース(石川県輪島市門前町)

2024年元旦の地震発生直後、輪島市の東部・門前町で地元漁師である田谷武博さんが中心となり、被災した住民に対して衣食住その他あらゆるサポートを行うボランティア拠点「輪島インスパイア・ベース」(以下輪島IB)が誕生しました。

🔳井戸を堀り住民に開放。「行政の後になったことは一度も無い」

1月4日に約120万円の費用をかけて井戸を掘りエリアの生活用水として開放、断水が長く続いた為多くの住民がこの井戸に救われました。そして飲料水、食料、衣服、生活用品などの物資を全国から集めて避難所や住民宅に一軒一軒に定期的に配り回りました。また、田谷さんは東日本大震災時に支援活動にたずさわっており、その経験から田谷さんの下に「能登で役に立てることは無いか?」とボランティアが全国から集まりました(1/2にアポなしで田谷さんの自宅に福島県の仲間が何人も集まったそうで「びっくりした」と田谷さん談)。そのボランティア達の宿泊スペースを作り、まかないを振る舞うなど寝食をサポート。地域の困りごとの情報を集めて人材を向かわせるなど、エリア全体の復旧・復興に貢献してきました。(その後、民間のボランティア団体も加わり活動を共にし、能登ではトップのボランティア派遣数になったとお話されていました。)田谷さんはこれまでの活動を振り返り「住民の求めることに迅速に動いてきただけだが、振り返れば、行政の後になったことは一度も無い」と語ります。

🔳「震災復旧」から次のフェーズへ

震災から1年9ヶ月経った今、被災者の生活は、仮設住宅における問題(買い物の困難さ、孤立、狭い空間での暮らし、次の住まいの準備など)、生活困窮者のサポート、子供がのびのび遊びべる場所が無くなってしまっていることなど、「次のフェーズ」の問題を抱えています。

輪島IBは、震災当初から住民が立ち寄って話をする憩いの場としても運営しており、また、遊び場をなくした子供達を自由に遊ばせるイベントなどを開催してきました。プール遊びやピザ釜でのピザ作り、施設内の大きな木に作ったすべり台遊びができたりと、今では同町以外の子供達も集まり、いつも多くのお子さんと親御さんが参加されています。

もちろん、これらの活動には当然ながら費用が発生していますが、全て代表の田谷さんの自費でまかなわれています。

🔳能登からの撤退するボランティア団体

今、能登で活動している民間のボランティア団体の多くは、運営費の問題に直面し能登からの撤退を検討せざるを得なくなっています。震災当初は寄付なども集まりやすいですが、時間の経過と共に世間の関心も薄くなり忘れられていきます。もちろん地域のニーズを鑑みて役割を終えたボランティア団体もあると思いますが、多くは苦しい事情があります。輪島IBは住民からは「ここがあることで安心できる」「何かあれば相談できる誰かがいる」「子どもを安心して遊ばせたい」と存続を求められています。

🔳運営費の捻出に自然を活かす 〜流木プロジェクト〜

海岸を豊富に有する門前町は、隆起して現れた広大な白い砂浜が新たな景観になっていますが、その浜に多くの流木が打ち上げられています。流木は自然が長い時間をかけて作った一点ものの姿・形。作れない美しさがあり、装飾からアートまで幅広く愛用されています。輪島IBでは打ち上げられた流木を商品として流通できるように処理をして販売し、運営費を捻出しようというプロジェクトが立ち上がりました。

商品として流通させるにはまず汚れを落とす必要があるため多くの水を要しますが、輪島IBには井戸水があります。まず、流木の表面の汚れを一本一本丁寧に高圧洗浄機で洗い流します。その後、簡易プールに3日間水を流しながら漬け込み、さらに表面汚れや流木内部の塩分や汚れを落としていきます。その後、夏場の天日干しによる乾燥を行います(雨がふる時はシートで保護します)。

今回分の配送についてはそれぞれが持ち寄る形で実現しました。輪島IBのボランティア活動に参加していた能登のゲストハウス「ちりん」さんが所有のバンで能登から運び、高速代・ガソリン代などはホワイエが負担しています。

今はまだ試行錯誤、発展途上の段階ですが、能登の美しい自然を活かして「必要とされる地域ボランティアの持続」に挑戦しています。流木の他にも新たな商品作りも考え中とのことで、「能登の小さな地域の、大きな可能性」を感じる取り組みです。今後も応援していきます。